Riflettendo su quella “voglia di ’68” che è stata analizzata da molti punti di vista su UnDo.Net in questi mesi, Matteo Innocenti si chiede come sia possibile che lo slancio verso una società più libera e giusta diventi il sostrato di una democrazia consumistica che riduce ferocemente ogni differenza ad omogeneità…

Tra i vari elementi che connotano l’interesse per il 1968 mi pare che ve ne siano due in opposizione apparente e in virtù di ciò rivelatori d’altro. Da una parte il sentirlo un periodo non ancora trascorso, come se ne resistesse in noi una distensione – da cui lo slancio colloquiale di nominarlo ’68 o il Sessantotto – dall’altra il mancato approdo a una comprensione certa dello stesso.

Tale intreccio di derivazione e di distacco, egualmente intenso e vero in entrambi i versi, si complica di più nel caso di coloro che pur non appartenendo a quella generazione (vale anche per chi scrive) ed ereditandone una visione spuria, avvertono comunque il diritto e il dovere di prendere una posizione a riguardo.

Si tratta dunque di tentare un’ipotesi “estesa” a sufficienza per comprendere e spiegare l’aporia in questione. Concentrandosi non sul trascorso dei motivi ma sugli effetti derivati al presente, si può avanzare l’idea che quella stagione di protesta, esplosa nella sua interezza a maggio, costituisca un caso storicamente eccezionale e persino unico in cui una rivoluzione anche se fallita come ogni altra rispetto ai propositi d’avvio, ha in ciò seguito un andamento di eccesso apparente. Ovvero non il decadimento delle intenzioni nel loro contrario reale per via di divieti, sospetti e punizioni – di ciò sia evento madre le Terreur giacobino – ma l’essere avvenuto e continuare ad avvenire di esiti concessori oltre ogni previsione. Qui si avverte il perturbante di una modalità a noi sconosciuta: come è possibile che lo slancio avverato verso una società più libera e giusta sia da intendersi contemporaneamente come il sostrato stabile – irresistibile? – per una democrazia consumistica che mira alla saturazione di cose (oggetti, immagini, emozioni, svaghi, notizie, opinioni ecc…) fino al punto in cui ogni differenza viene ferocemente ridotta ad omogeneità? In ulteriore analisi, come accade che un sogno per la collettività si stia trasformando con inesorabilità in incubo individuale?

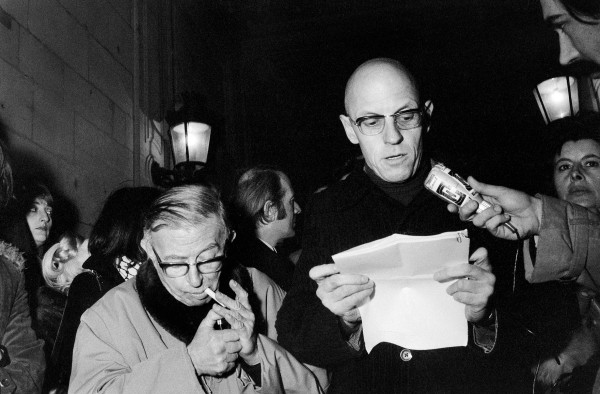

Credo che sia fondamentale osservare il modo in cui è mutato l’esercizio del potere; se in due degli sguardi più acuti e critici di quel periodo e del successivo, il Pasolini di Salò (1975) nello specifico del terribile finale di torture, e il Foucault della posizione ripetuta secondo cui “le relazioni di potere sono mobili, reversibili e instabili” (1) (1984), esiste ancora una distinzione dialettica tra posizioni antitetiche, ora la situazione è divenuta diversa per una paradossale alleanza tra termine positivo e negativo, cioè tutti siamo divenuti convinti collaboratori nell’esaurimento di noi stessi – attraverso quelle costrizioni di libertà superficiale che sono la sacralità del profitto, del lavoro, della tecnologia e così via in una lunga serie fino alla sacralità della libertà stessa. Allora il fascino per il 1968, col suo classismo pronunciato e il romanticismo libertario, ci attrae in quanto appiglio estremo per non abbandonare quell’innocenza che l’individuo sente in sé fin quando sussiste una differenza, e non una sovrapposizione, tra chi esercita il potere e chi lo subisce.

In arte si può osservare un atteggiamento analogo a tale recupero ideale e angosciato. In una recente intervista (2011) Luciano Fabro affermava che “i giovani che passano dal mio studio, riferendosi agli artisti del passato, si concentrano sul loro passaggio dall’anonimato alla fama; come se io, agli inizi, invece di guardare a ciò che faceva Matisse intorno al 1950 nella cappella di Vence mi fossi interessato al Matisse di fine ottocento” (2), dunque un’attrattiva per i punti apicali piuttosto che per l’attualità o per l’intera complessità di una ricerca. Una simile scelta, anche se per alcuni aspetti comprensibile, nella sua reiterazione svela intero il nostro dramma, che è quello di non riuscire ad affrontare il presente.

Emerge soprattutto dai progetti artistici con espliciti significati sociali (riferendosi qui soltanto al contesto italiano): invece di porre un problema – non si intenda ciò quale gusto sadico nel creare altre complicazioni, ma come anticipazione delle criticità a venire, poiché quanto si prevede, letteralmente, è anche limitato nei danni concreti che potrà generare – l’artista ne assume uno da una casistica nota e sulla cui necessità di scioglimento si concorda generalmente (importanza delle relazioni umane, solidarietà oltre i vincoli, difesa di specificità culturali, recupero di storie dimenticate ecc; chi non sarebbe d’accordo?), quindi sostituisce a una verifica effettiva – che se aperta a ogni esito potrebbe negare le condizioni di partenza e rivelare il processo stesso come insincero o forzato – una messa in scena fortemente semplificata, rituale, della soluzione.

Il problema così è stato privato della sua “problematicità” a favore di un impegno esteriore ma inconsistente, perché solo con una tale ipocrisia, che procede ben oltre la singola volontà, riusciamo a difenderci dall’urgenza delle questioni davvero difficili. È del resto sconcertante osservare quanto siano insignificanti nell’arte di ora le tracce del nostro disorientamento – si tratti delle contraddizioni della comunicazione piuttosto che del dominio dell’economia o delle scoperte inimmaginabili della fisica quantistica, poco importa, fatto sta che le opere ne restano perlopiù estranee. Assenza che per opposizione rivela quanto sarebbe fondamentale il ruolo critico dell’artista (e più in generale di ogni comportamento sociale cosciente), citando Franco Farinelli “La globalizzazione che nasce con la rete, fa problema perché in essa spazio e tempo non hanno quasi più significato e noi moderni e occidentali, ahimè, crediamo da secoli che senza di essi non ci sia alcuna conoscenza possibile. Qui viene fuori la necessità dell’artista: poiché egli è colui che pensa costantemente in termini di problematicità il rapporto tra tempo e spazio, e in ciò è anche filosofo. A lui viene demandato il compito più difficile che esista, essere un soggetto mobile” (3).

1) L’ethique du souci de soi comme pratique de la liberté (intervista con H. Becker, R. Fornet-Bétancourt e A. Gomez-Müller, 20 gennaio 1984), in “Concordia. Revista internacional de filosofia”, n.6, luglio-dicembre 1984, pp.99-116; tr. it. In Archivio Foucault 3, cit., pp. 273-294.

2) Youtube, Viaggi nella parola / Luciano Fabro 2/3 L’arte fuori dal tempio, intervista a cura di Altreforme/Multiverso, dicembre 2011

3) Artribune Tv, Patrick Tuttofuoco e Franco Farinelli “I like Tuesdays”, Deutsche Bank Milano, gennaio 2011

Questo testo è parte del dibattito “Voglia di ’68?” avviato da Ermanno Cristini sulle pagine di UnDo.Net, a cui stanno contribuendo artisti e curatori…