Che cosa è e può essere, ora, una mostra?

Quasi più la consideriamo nella sua potenzialità di interrogativo – o di rischio.

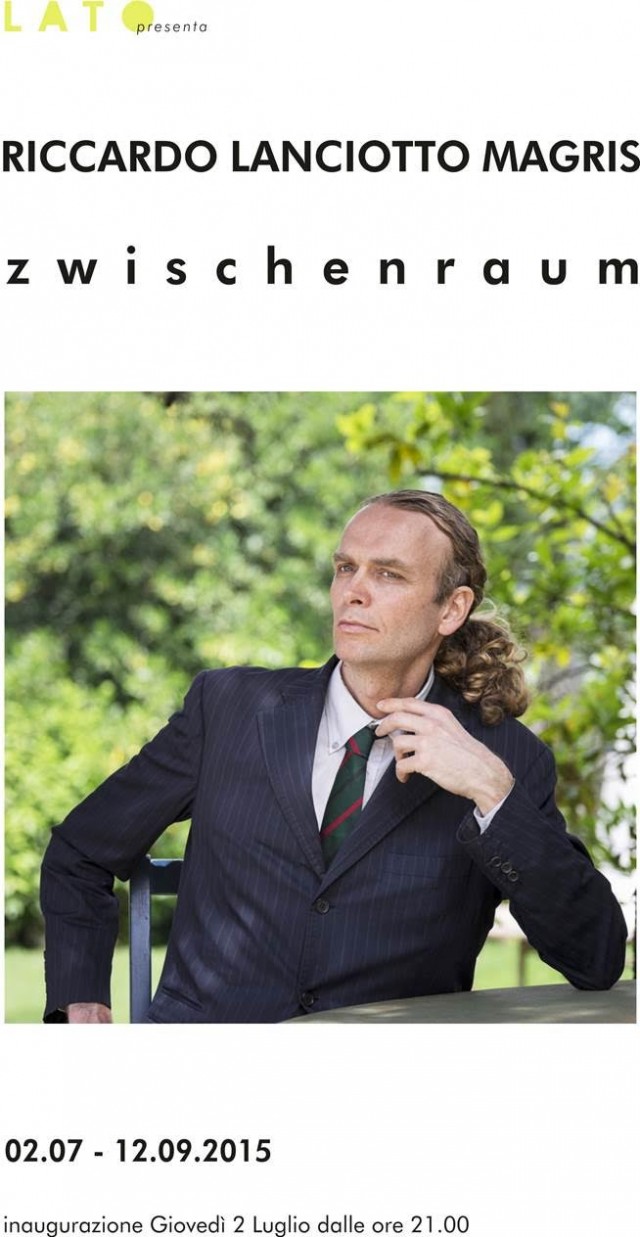

Questa mostra di Riccardo Lanciotto Magris, che si può anche definire un evento, uno show, invece il rischio se lo assume in pieno.

Il titolo è Zwischenraum (interstizio, con richiamo al traum/sogno del tedesco): stratificazione di immagini, corpi, oggetti per ricreare una situazione totale, in cui arte e vita vengono a coincidere.

Così nella trasfigurazione dello spazio espositivo, nella compenetrazione di tempo passato e presente, può emergere l’opera prima: è l’identità stessa – fuggitiva e divagante – dell’artista.

Le sperimentazioni più incisive sul corpo dell’esposizione sono datate qualche decennio, seguendo modalità numerose e variabili. Vale la pena di ricordarne alcune, per meglio definire la nostra riflessione. Dagli opposti Le vid (1958) di Yves Klein e Le plein (1960) di Arman alla galleria parigina Iris Clert – espedienti di riflessioni sulle componenti materiali e spirituali degli oggetti e delle azioni – alla performatività, spesso mirata all’eccesso, di azioni come Rhytm 0 (1974) di Marina Abramovic alla Galleria Studio Morra di Napoli o Seedbed (1971) di Vito Acconci alla Sonnabend Gallery – la prima si metteva, inerte, a disposizione del pubblico per sei ore dotandolo di una serie di strumenti di piacere e di dolore da usarle addosso, il secondo si masturbava sotto una pedana costruita appositamente nello spazio, mormorando fantasie-oscenità sessuali ai visitatori. Pur nella differenza d’impostazione teorica possiamo considerare precedenti ed estensivi a livello formale, rispetto a queste esperienze, i détournement dell’Internazionale Situazionista negli anni cinquanta e le varie occasioni di Fluxus cominciate nei sessanta e poi continuate per un corso ampio di tempo. Invece in altra direzione, soprattutto perché l’artista non è più l’autore primo del discorso, procedono i progetti collettivi in cui il curatore o il critico hanno tentato di definire una tendenza in atto – talvolta in ritardo talvolta in anticipo rispetto ad essa; per esempio Modern Architectute – International Exhibition (1932) al Moma curata da Hitchcock e Johnson, piuttosto che When Attitudes Became Forms (1968) di Harald Szeeman alla Kunsthalle di Berna o ancora Arte povera (1967) di Germano Celant alla Galleria La Bertesca di Genova. Più vicina per cronologia vi è un’altra via, annunciata da Nicolas Bourriaud in Esthétique Relationelle, che prevede, nel caso di alcuni artisti da lui indicati ma non solo, il ricorso alla fase espositiva come strumento di interazione partecipativa con il pubblico; qui incontriamo per esempio Rirkrit Tiravanija e i suoi pasti condivisi, pad thai (1990), e in modo ricorrente anche Hans-Ulrich Obrist con eventi come Il tempo del postino (2007), presentato al Manchester International Festival in collaborazione con Philippe Parreno, che consisteva in una serie di opere-interventi riadattati tipo sketch all’interno di un teatro (non a caso è stato ed è proprio Obrist a mettere in volume la questione del ruolo del curatore con A Brief History of Curating).

Purtroppo sembra che, in generale, sia cambiata la nostra disposizione. Non considerando la mostra per ciò che dovrebbe essere – un punto interrogativo, un rischio – abbiamo operato una riduzione di essa a mero contenitore funzionale/programmatico. Un depotenziamento che deriva da più fattori, sommati: l’uniformità qualitativa delle opere d’arte – il conformismo dello sforzarsi per corrispondere a un gusto prevalente – la professionalizzazione delle attività a discapito della sensibilità individuale (gallerista, curatore e in tendenza, purtroppo, anche l’artista), l’iper-produzione di eventi culturali e artistici che porta tra i suoi risultati anche la legittimazione del banale. Insomma, ci sentiamo più sicuri a proporre partiture corrette piuttosto che partiture originali, poiché si temono le critiche di un sistema anestetizzato a cui del resto si contribuisce proprio soggiacendo.

In realtà da chi è formato e mantenuto tale sistema? La risposta critica generalizzata, quella che passa di bocca a bocca come un segreto (ormai noto a tutti), dice trattarsi di un’elite che forte di potere economico e di conseguenza culturale pone regole discrezionali a cui attenersi per poi eleggere, sulla base delle stesse, i proprio paladini del gusto. Concesse l’esistenza a e la concretezza di tale dinamica, ritengo comunque l’interpretazione ambiguamente incompleta: perché gli impositori di ogni limitazione siamo tutti noi. Noi che in modo progressivo abbiamo scelto di sottostare. Jacques Lacan ci ha consegnato una definizione appropriata di questo perverso meccanismo nella definizione di “Grande Altro”, al cui riguardo Slavoj Žižek scrive (proprio in Leggere Lacan): “quell’agire impersonale, culturalmente costruito, il cui sguardo cerchiamo da un lato di impressionare con il nostro comportamento e dall’altro di assumere come parametro in base al quale misurarci; detto altrimenti: la regola non scritta che governa la società, il costante riferimento a un Altro virtuale ma sempre presente e pronto a sincerarsi che lo svolgersi delle nostre azioni sia conforme alle sue aspettative”.

La mostra di Riccardo Lanciotto Magris, che ad altri livelli si può considerare un evento, uno show, si propone di prenderselo appieno il rischio. E non mi riferisco solo alle opere, ma all’apertura “reale” che l’insieme propone. La questione arte-vita attraversa tutta la storia dell’arte, con fasi di coscienza esplicita soprattutto nel corso del novecento. Ecco, i tempi appaiono maturi per “esporre”, laddove le circostanze siano propizie, una completa coincidenza tra le due. La volta che ho conosciuto Riccardo, una sera di qualche mese fa, ci siamo lasciati ripromettendoci con convinzione di realizzare un progetto insieme (senza che io avessi visto alcuna sua opera e senza che lui avesse letto una mia riga), grazie a Luca Gambacorti che della doppia intenzione era avallo e dell’incontro causa. A pegno di quella circostanza ci è rimasto il titolo, scritto dietro la ricevuta del ristorante: ZWINSCHENRAUM. Una parola tedesca contenente numerosi significati – in primis spazio, poi distanza, quindi interstizio. Una linea che separa ed unisce l’ambito della vita e quello dell’arte, con richiamo al TRAUM che è la dimensione del sogno, dell’utopia, del forte desiderio.

Da subito abbiamo percepito che il semplice portare qualche opera nello spazio e collocarla secondo rapporti di convenienza sarebbe stato riduttivo, poiché l’energia di Riccardo si esprime nel suo modo di essere, di comportarsi, di creare. Il luogo che meglio esprime tali componenti, interconnesse, è quello che si abita, dove l’intimità si sente protetta e perciò non ci si danno limitazioni: nel caso è una colonica nel piccolo paese di Sambuca, nella campagna della Val di Pesa. Una casa che trattiene la memoria della famiglia Magris (il padre Roberto fu uno dei componenti di Superstudio), e su cui l’artista è intervenuto con continue accumulazioni di “cose”, quasi a volere, nello stesso tempo, proteggere e imporre una propria presenza. Tenendo conto della diversità degli ambienti a Lato si cerca di darne una rappresentazione fedele attraverso una serie di opere, oggetti trasportati, materiali, riproduzioni fotografiche in scala riportate alle pareti (quest’ultima tecnica che risale ai tempi dell’università, memoria comune di Riccardo e Luca che insieme hanno frequentato la facoltà di architettura di Firenze).

Sebbene la costante di quanto esposto ne richiedesse la necessità, sin qui è mancata la parola “collage”, non a caso: poiché nello specifico di Rlm, come vedremo oltre, con collage non si deve intendere la tipologia di opere o la tecnica, ma un’attitudine più generale. Sappiamo che il collage viene “adottato” in arte dalle avanguardie d’inizio novecento; i primi sono Picasso e Braque, i quali trovano che tale modalità ben si presti alla riflessione cubista sulla percezione e sulla rappresentazione – l’elemento incollato sulla tela funziona da richiamo costante al reale, segno che impedisce di sconfinare in ambiti di astrazione pura. Da quel punto gli usi si diversificano molto: è straniamento per i surrealisti tra cui Max Ernst, strumento diretto di contestazione politica contro il nazismo per John Heartfield – al cui riguardo forse sarebbe più corretto riferirisi al fotomontaggio; in periodi più recenti diviene traccia della saturazione di immagini che la comunicazione mediatica comporta – si pensi al celeberrimo Just what is it that makes today’s home so different, so appealing di Richard Hamilton o ad artisti americani che prima e durante la pop art inseriscono foto di recupero nella pittura, per esempio Robert Rauschenberg e James Rosenquist. C’è una fase di ridefinizione forte, per la costituzione stessa del collage, col postmodernismo che si afferma a inizio anni sessanta in letteratura e dalla metà dei settanta in architettura, fino alla piena centralità assunta dal web. È un periodo esteso e ovviamente non lineare, ma nel suo complesso si può trovare un’evoluzione che inerisce al nostro discorso. Certe giustapposizioni, citazioni, accavallamenti, tutti accomunati dall’improbabile, finalizzati ad ottenere significati stravolti rispetto a quelli di partenza – appunto quanto ci si è sempre proposti di indurre con il collage – hanno trovato sviluppo nei romanzi, negli edifici, nei film: molte modalità espressive hanno assunto come determinante ciò che fino a poco prima era solo una particolarità. Il vertice è raggiunto con internet, cui spetta un primato assoluto per quanto riguarda la potenza dei collegamenti – niente è più efficace del link, della sua imprevedibilità e diffusione, nella resa di percorsi che spaziano tra età storiche, saperi, media, codici, sensi; tanto da poterlo ritenere il nucleo rivoluzionario del web. Ciò dunque comporta per il collage la perdita di qualsiasi motivo d’essere e di ogni sua incisività? No, non è così.

Prendiamo un riferimento a sostegno, il progetto in progress dello storico dell’arte e filosofo francese Georges Didi-Huberman, ispirato dall’atlante illustrato, Mnemosyne, su cui Aby Warburg, anch’egli storico e critico dell’arte ma di nazionalità tedesca, lavorò nell’ultimo periodo della sua vita ricercando la sopravvivenza delle antiche immagini di divinità all’interno della cultura moderna europea. Il progetto di Didi-Hubermann ha assunto varie connotazioni e mutato titolo, dal semplice Atlas a Nouvelles histoires de fantômes in collaborazione con l’artista Arno gisinger, e tra tanti aspetti affrontatiqui ci interessa soprattutto l’associazione tra immagine e fantasma: come se la prima fosse una sorta di “rimanenza” che si astrae da un tempo specifico (quello della sua creazione) per tornare insistentemente nelle epoche successive (contemporanee a chi guarda). Il gusto delle cose del passato avvertito durante l’osservazione di un collage ha a che fare proprio con ciò. In esso indatti il frammento d’immagine è simile a un’anima strappata dal corpo della sua pagina originale, e poi inviata ad altre dimensioni: un fantasma inquieto e inquietante che ritorna. Poiché ogni immagine sottratta al contesto della sua nascita, in un modo o in un altro, appartiene sempre già al trascorso – una cartolina già stampata, un film già visto, una fotografia già ingiallita – il suo tornare rivela la nostra intenzione di dare un peso ineludibile al passato dentro al presente e in proiezione del futuro. I collages equivalgono a lacerazioni del tempo: ciò che è stato e quanto avrebbe potuto essere, quanto è e ciò che essere potrà. Nel nostro caso è il tempo storico che viene a coincidere con quello personale. Ogni cosa esposta ha la sua vicenda; dai giocattoli ai documenti di Superstudio, dalle riviste agli arredamenti, dagli scritti fino alle opere. Intendevo ciò quando sottolineavo che in Zwischenraum il collage è un’attitudine generalizzata alla stratificazione (insistita, talvolta eccedente): come nella vita si ha un accadere costituito da depositi e da riattivazioni che procedono in accordo col nuovo. Vi partecipano due identità, quella dell’artista e la nostra, al fondo in modo più serio di quanto potrebbe appare.

Matteo Innocenti